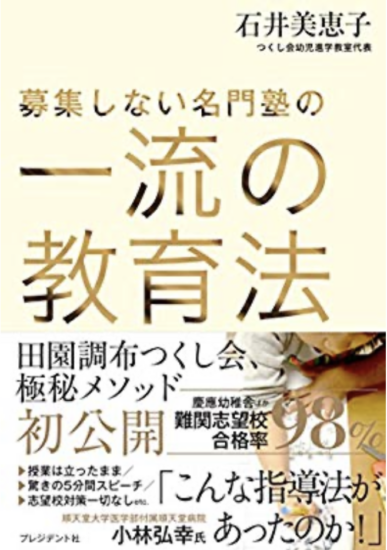

『募集しない名門塾の一流の教育法』(著:つくし会幼児進学教室代表 石井美恵子 プレジデント社)

本の背表紙に「6歳までの過ごし方で人生は決まる」とありました。以前のテーマでも紹介しました、出口式みらい学習の出口汪先生も同様に、脳の80%が発達する幼児教育の重要性を述べています。しかも、慶應幼稚舎ほか難関志望校合格率は98%で、なんと志望校対策は一切しないというのです。教育のヒントが必ずあると思い、本書を手に取りました。

● “お受験”一辺倒では合格できない

つくし会は、国立・私立小学校受験専門教室です。しかし、受験のための一律的なカリキュラムは存在しません。まずは、主な取り組みを紹介します。

【主な取り組み】

・一人一人やることはバラバラ。プリント等は自分で取りに行く。2~3時間は集中してやっている。

・ワークは、塗り絵、数合わせ、シール貼り、数量・図形などのペーパー、パズル、工作、折り紙など。個々に合わせて変えている。やらせ方を工夫し、次々にやらせる。

・体ほぐしのような運動、ケンパ、ジャンプ、四股踏み、坂道ダッシュなど運動も行う。

・子ども達と会話をしながら、3キロ程のコースを散歩をする。

このような内容を、9人程度の少人数の中で行っているようです。内容だけ見れば、ひょっとしたら他の進学塾と大して変わらないようにも思います。しかし、驚くのは石井先生の教育理念・教育観です。今度はそれらが分かるところを一部紹介します。

【石井先生の教育理念・教育観が分かるもの】

・「返事、あいさつ、ありがとう」をしっかりさせる。できるまでさせる。

・自分のものは全部自分で始末するのが基本。

・「やれば、できる!」が合言葉。できるまで、どれだけでも信じて待つ。

・受け答えがきちっとできるようにする。主語述語を省略させない。

・怠けようとする子、真剣にやろうとしない子には、しっかり叱る。ブレない。

・体力が一番大事。姿勢や踏ん張る力を養う。椅子はなく立って学習させる。

・ボタンの付け方、ファスナーの開け閉め、おはしの持ち方、リボン結び、ペットボトルの開け閉め、着替えなども教え、自分でさせる。

・“同じ時間に起きる”“食事は運動後30分以内”など、日々の積み重ね、習慣が役立つ。

・毎朝5分の親子散歩で会話を勧める。「コミュニケーション能力、語彙力」がアップし、季節の変化を感じることで感覚も鋭くなる。

・6歳までに“根っこ”を植え付ける。それは「セルフコントロール力」と「惑わされない力」。さらにその根底にある「情操教育」。

● 育てているのは「学力」ではなく「人間力」

このように、石井先生がつくし会で行っていることは、これまで“しつけ”として各家庭で当然のように行われていたことに近いように思います。核家族化が進み、両親共働きで家族団欒の時間は減り、家庭の教育力は低下したと言われます。しかし、昔から“三つ子の魂百まで”とも言われます。石井先生は、この教育の根底にある“しつけ”の部分をしっかり子ども達に保証しているように感じました。

そして、子どもをしつけると同時に、親の意識をも変えています。『親も変わらなければいけない、家庭の教育力で子どもの育ち方は変わる』とおっしゃっています。子ども達を我が子のように考え関わっている様子から、本当に母親のように見えてきますし、実際に教室では子どもからも保護者からも“ママ先生”と呼ばれているそうです。石井先生の愛情を感じているからなのでしょう。

つくし会は受験専門教室を謳っています。保護者の多くは受験合格が目的でしょう。しかし、このつくし会での取り組みは、受験はあくまでも“今後の人生をよりよく歩むことができるようにする”というより大きな目的のための一つの手段だということを伝えているように思いました。進学塾でありながら、受験勉強でなく、勉強の仕方や生活の仕方、もっと言えば人生の歩み方を教え、「人間力」を養っていると感じました。